首里城火災の原因は電気トラブル?短絡の「た」を初心者向け解説

首里城火災の原因は電気トラブル?短絡の「た」を初心者向け解説

沖縄大好き。

沖縄、首里城で起きた悲しい火災。正殿の焼け跡にあった分電盤から電気ショート痕のようなものが見つかったそうです。

沖縄料理ならフーチャンプルが好きです、ハイサイ、タケです。

首里城火災、「分電盤」にショート痕…電気系統のトラブルかこの短絡痕、まだ特定されたものではありませんが、警察は火災との関連を調べるとともに、詳しい出火原因を急ぐことにしていますが、出火直後に現場に駆けつけた警備員の証言などから、正殿1階の北側が火元とほぼ断定しています。

その場所には分電盤が焦げた状態で見つかり、警察と消防が調べたところ、電気がショートした際にできる痕のようなものが残っていたとのこと。

当初から電気関連の火災という憶測も飛び交っていましたが、ちょうど首里城祭というイベントの準備作業を進めていたそうで、もしかすると仮設配線の施工不良が原因ということも考えられます。

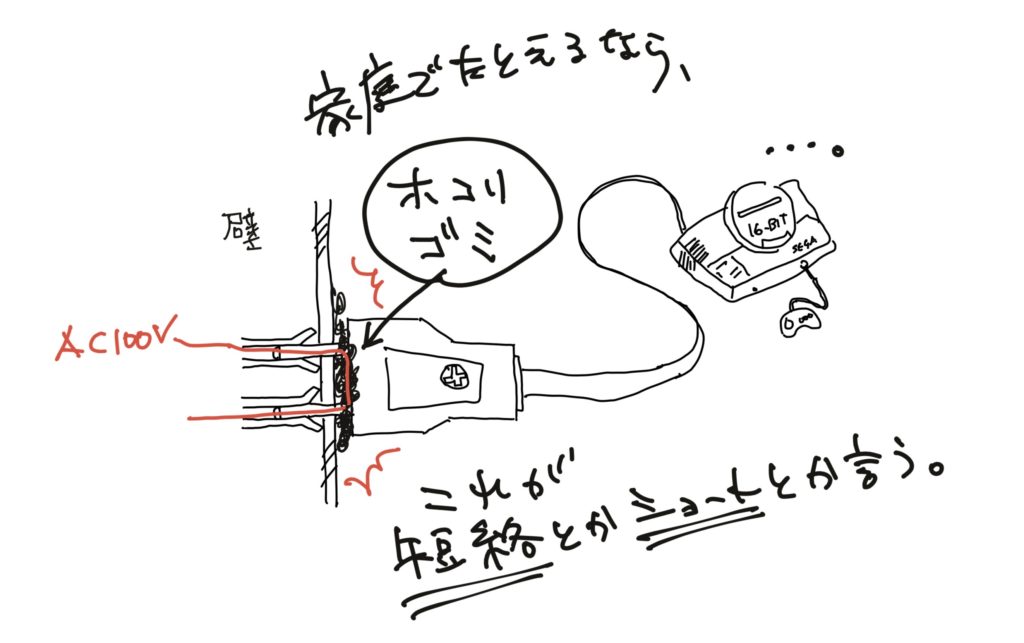

電気工事関係者なら当然理解している「短絡事故」ですが、「短絡」と聞いてピンとこない人もいると思いますので少しだけ解説します。

短絡とは?

電位差のある2本の線路を抵抗またはインピーダンスの小さい導体で直接結ぶこと,または接続されてしまう事故をいう。線路に大電流が流れ,事故の原因となる。英語のショートサーキットshort circuitを略してショートともいう。

今回の火災現場とは少し状況が違いますが家庭でも原理はほぼ同じです。

通常、電化製品から出ている電源ケーブルをコンセントに挿すことによって使えるようになるのですが、例えばホコリが上図のような隙間に入ってしまうと、電気はそのホコリを通電してしまい、ケーブルやコンセント本体、コンセントブラグなどから発熱や火花が出て火災になる、というメカニズムです。その時、通常の10倍〜20倍の大電流が流れ、熱も発生します。そりゃ火事になりますよね。だいたい想像していただけたと思います。

今回の火災に当てはめると、お祭り用の仮設工事が関係しているとして、施工の不具合(古い傷んだケーブルを使用、ケーブル締付けネジが緩んだ、ケーブル同士の接近、部品や工具の置き忘れ、ゴミの処分、分電盤箱の建付け、ネズミのいたずら、雨漏り・湿気など+保護継電器の不動作)が考えられます。

「分電盤が焦げていた」という報告からも、接続されている末端の機器(照明等)よりも分電盤で起こった何らかのトラブルの可能性が高く、いずれにせよどうやら人的ミス説が濃くなってきたぞ、というお話でした。

沖縄のシンボル首里城が一日でも早く再建されることを心より願っています。

火の用心!