超初級・洋上風力発電の「よ」

超初級・洋上風力発電の「よ」

これから流行るやーつ

最近良く耳にする「洋上風力発電」。

ヨーロッパが盛んですが、日本でもどんどん開発が進んでいます。

今年も暑いですね、こんにちは、タケです。

クーラーと扇風機のダブル使いで乗り越えようと思ってます。

水着に着替えてビーチでのんびりしたいなーって。

・・・扇風機といえばグルグル回る羽根。そして海?

ということで今回は洋上風力発電について書いてみました。(はい強引)

風力発電は太陽光発電と違い、昼夜問わず発電できるのがメリット。

風がなかったり、逆に強風すぎると危険なので発電停止しますが・・・。

もちろん温室効果ガスを発生させない地球に優しい発電としても注目されています。山上や港に堂々とそびえ立つ巨大な風車を見たことがある人も多いと思います。

で、洋上風力発電はその名の通り、海の上。

洋上風力発電のメリットは2つあります。

1)陸上に比べてより大きな風力を持続的に得られるため、安定的に大きな電力供給が可能になる。

2)洋上であるため、騒音や万が一の際の人的被害リスクが低く、設置場所の確保がしやすい。

そう、意外とあの風車、結構騒音がするそうで。

つまりは、人の住んでいる近くに作れないという問題がありました。

あんなでっかいのが家の隣に立ってぐるぐる回ってたらめちゃめちゃ危なっかしいですよね。

あれって、浮いてるの?

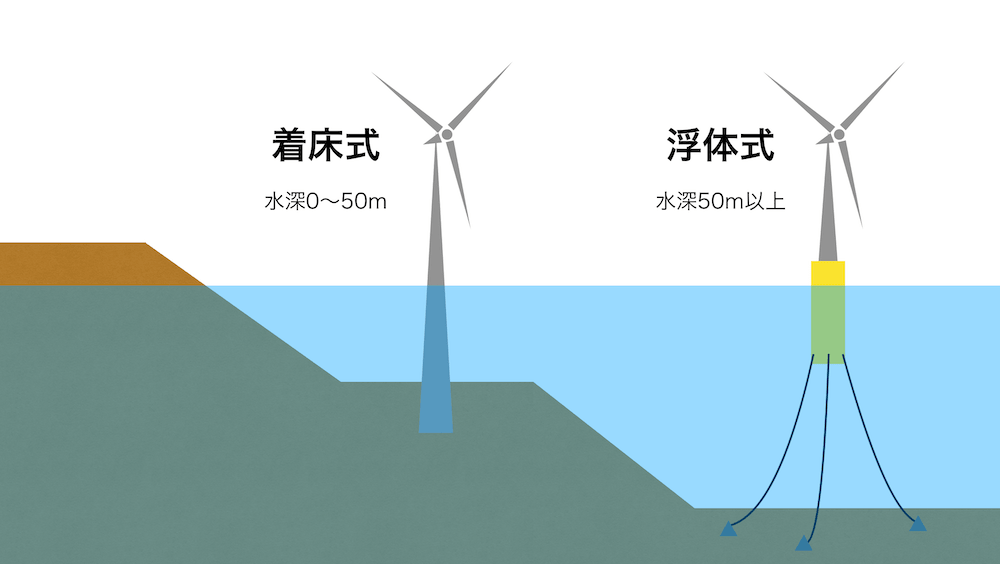

ちょっと気になりませんか、あの風車は海に浮いているのか、海底から立てているのか。

実は両方あります。

支持構造物を直接海底に埋め込み、固定して建設する方法の洋上風力発電装置。水深50メートルよりも浅いところでの利用が、経済的および技術的に有利とされている。現在ヨーロッパを中心に実用化されている洋上風力発電設備は、ほとんどが着床式である。

船舶のような浮体構造物を建設し、海底に固定したアンカーに繋ぎ止める方法の洋上風力発電装置。水深50メートルよりも深いところでの利用が、経済的および技術的に有利とされている。より広い海域での洋上風力発電装置の設置が可能になる上、着床式よりもタービン設置にかかる費用が低い。

着床式は水深50mよりも浅いところで使われ、ヨーロッパに多いそうです。

しかし日本を取り囲む海を探してもこの条件にあう場所が限られていて、そのことを考えれば水深の深い場所で使える浮体式のほうが都合がいいとのこと。

あまりよくないこと

洋上風力発電は、水上に設置するため陸上よりも頑丈な作りにしなくてはならず、波や強風など厳しい気象条件にさらされるため、メンテナンス費もかかります。

また、広い海といえど、1基だけではなくそれなりの数が立つことになるので航行のジャマになるし、生態系を崩さないかという漁業問題もありますよね。

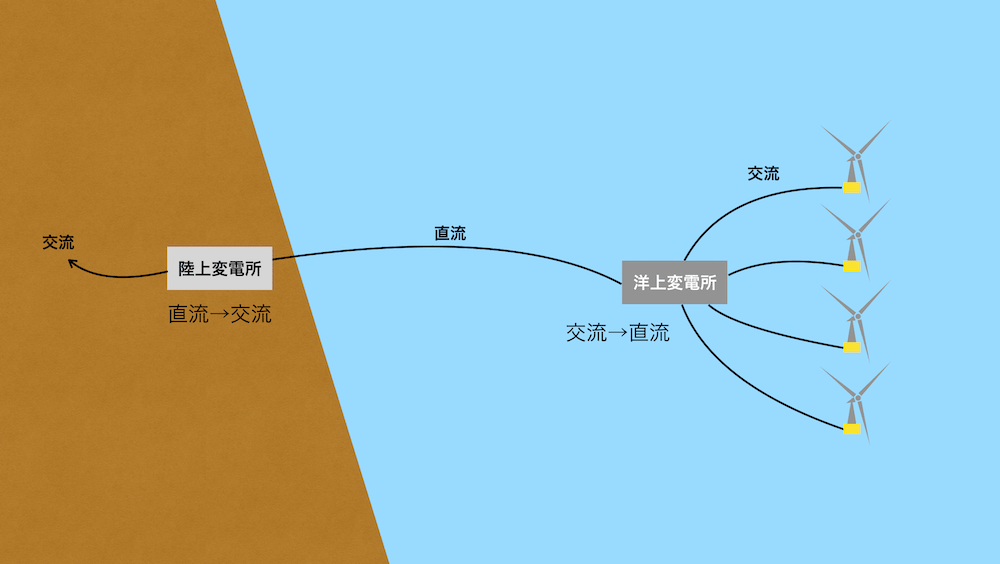

さらに、送電方法の問題があります。

せっかく作った電力は海の上。

そこから遠く離れた陸地まで送らなければなりません。当然ですが有線となります。

風力発電でできた電力は交流。交流のままだと長距離では送電ロスが大きく、直流に変換する必要があります。

で、この変電所もまた、洋上に作る必要があるということ。

陸上まで届けることができたら、また交流に戻す変電所が必要になります。

・・・結構たいへんですね。

Sponsored Links (by Amazon.jp)

まとめ

さて、洋上風力発電がどんなものか、そのさわりだけを簡単に説明してみました。

原子力発電や火力発電などと比べ、なかなかスマートに見える風力発電。発電量として比べるならまだまだ足元にも及びませんが、それも今の話。

今後、導入コストが改善されると、どんどん普及していくことになるでしょう。プラント業界にとっても専門性を突き詰めれば、重宝されるエンジニアになると思います。プラント業界を志望する学生さんにはとっても、業種ジャンルの新しい選択肢として心の片隅に留めておいて下さい。

本当はもっと細かな問題点や技術的なこと、どんな企業が参画していて・・・などあるのですが、それはまた次の機会で。

今回はまずはどんなものかを知ってもらうためにここまでとします!

風よ、吹け───────────────────────!